세브란스 의대는 우리나라 최초로 설립된 의학교육 전문기관으로 1884년 궁정 어의(宮廷御醫)로 봉사한 미국 북장로교 선교사 H. N. 알렌 박사에 의해 설립되었다. 1885년 4월 10일 고종황제가 알렌 박사에게 구리개(銅峴: 현재 을지로 입구)에 제중원(濟衆院: 초기 이름은 廣惠院)이라는 병원을 설립하게 한 것이 바로 세브란스 의과대학의 효시이다.

1886년 3월 29일 학생 16명(16명의 학생 중 12명만이 본과로 진출되어 졸업후 외국에 파견되는 사절단이나 군함의 의사로 활약하였다)을 선발하여 개학하였다고 한다. 이것이 곧 연세대학교 역사의 시작일뿐 아니라 우리나라 최초의 서양 의학 강습의 출발점이 된 것이다.

그 후 제중원은 캐나다 토론토 대학 의과대학 교수였던 O.R. 애비슨 박사가 인계 받아 미국 클리블랜드시의 L. H. 세브란스씨로부터 기증 받았던 기금으로 1904년 병원을 신축하고 의학 교육기관을 확정하였고 이것이 바로 세브란스병원이고, 세브란스 의학전문학교의 출발이었던 것이다.

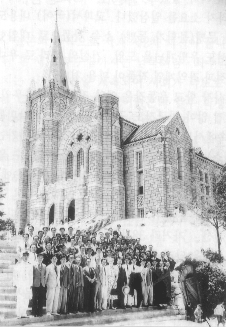

대학대강당으로 쓰였던 남대문교회 앞에서.

세브란스 의대는 기독교 학교이기 때문에 모든 행사를 남대문교회에서 기도와 목사님의 설교로 시작하였다. 지금은 서울역 앞에 있던 남대문 교회가 다른 곳으로 옮겨 신축되었지만 내가 세브란스를 다닐 때는 그곳이 교회이자 대학 대강당이었다. 매일 아침 예배시간이면 교회 문 밖에는 학생들이 무서워했던 생리학 교수 김명선 선생님이 늦게 들어오는 학생을 체크하고 계셨다.

1학년 때는 해부학. 생리학 등 기초과목 강의가 많았다. 해부학 실습은 포르말린통에 보존했던 사체 5~6구를 내놓는 일부터 했고 실습실에 들어서면 저절로 눈물이 나고 재채기를 했다. 사체를 놓고 이것은 무슨 뼈이고 무슨 신경이니 하면서 실습을 하다가 그 방에서 싸 가지고 간 도시락을 먹었다.

생리학 강의는 학생들이 가장 존경하면서도 무서워하는 김명선 선생님이 담당하셨는데 ‘퀴즈’라고 하는 약 3~4분 걸리는 시험을 자주 실시했다. “연필 놓아” 하는데 답안지를 계속 쓰고 있으면 가차없이 시험지에 큼직하게 0(영점)을 매기고 다시 시험을 보게 했다.

김 선생님은 일제시대 미국에서 생리학을 전공한 분으로 자신은 누구보다 먼저 출근하고 제일 늦게 퇴근한다는 말씀을 자주 하셨는데 나는 미국 유학 시절 그 가르침을 따랐다. 당시 남미에서 온 ‘인턴’ 중에 좀 게으르고 시간도 잘 안 지키는 사람이 있어 가끔 나와 비교 평가를 당하기도 했다. 남보다 먼저 출근하고 늦게 퇴근하는 습관은 지금도 병원에서 실행하고 있다.

내가 의학을 공부하던 1946~1950년만 해도 의료계나 대학에는 몇 개의 과를 제외하고 전공 교수가 많지 않았다. 3학년 임상실습 때 외과 박 교수님이 뇌수술을 한다며 견학하라는 통지를 다른 학교에 할 정도로 40년 전 의학은 미개척 분야가 많았다.

당시의 안과는 은사이신 최재유 주임교수님 아래 최창수 선생님이 강사로 계셨다. 최재유 선생님은 인품도 훌륭하시고 강의 또한 명강의를 하셔서 학생이나 환자로부터 존경을 받았다. 정부 수립 후 이승만 대통령이 눈 치료차 세브란스 병원 안과에 오셨다가 선생님의 인품에 끌려 정계 진출을 권유해 보사부 장관, 문교부 장관을 역임하셨다. 그후 최창수 교수님이 안과 주임교수 후임을 맡아 안과 발전에 노력하셨다.

당시 안과 시설은 매우 빈약하여 세극등 현미경도 없어서 확대경으로 진료하는 것이 고작이었다. 백내장 수술도 백내장을 긁어낸 후 봉합을 하는 게 아니라 귀 옆에 모래주머니를 놓아 머리를 못 움직이도록 10여 일씩 절대 안정을 시키곤 했는데, 요즘엔 수술 당일로 퇴원할 수 있을 정도로 발전했다. 모든 분야가 다 그렇지만 첨단 과학시대에 걸맞게 의술의 발전은 가히 획기적이라 아니할 수 없다.

병리학 교수로 계시던 윤일선 선생님은 알레르기에 대한 많은 학설을 발표한 권위자로, 제자들 중에 알레르기에 대한 논문으로, 박사학위를 수여받는 이가 많았다. 윤 교수님은 유명하신 학자였지만 학생들에게 명강의란 평은 받지 못하였다. 윤 교수님은 연구하는 교수였던 것이다. 그러니 강의도 기술이며 그것은 교수에게 미덕이라 느껴진다.

미생물학 교수로 계시던 유준 선생님은 서울대를 졸업한 분으로 불치병이라는 나병 연구에 평생을 바치셨다. 나병 퇴치에 큰 공헌을 하셨는데 당시에도 소록도 나병 수용소를 자주 찾아 손수 진료하곤 하셨다. 일반적으로 불치의 병이라 알려진 나병환자들이 지속적이고 꾸준한 약 복용으로 치료가 되어 사회에 다시 나와 환한 웃음을 짓는 것이, 마치 예수님이 문둥병 환자의 환부를 만져 치료하는 것과 같았다. 유 교수님은 의료계는 물론 인류사회에 크게 공헌을 하신 은사로 나는 지금도 존경하고 있다.

약리학을 강의하시던 이우주 선생님은 후에 모교인 연세대 총장을 역임하신 분으로 기초학 교수님 중에서 가장 유명하셨다. 머리는 백발인 데도 우렁찬 목소리의 강의는 지금도 귀에 들리는 것 같다. 대학과 국가를 위하여 많은 공헌을 하신 학자이며 행정가이셨다.

당시 세브란스 병원장을 지낸 문창모 선생님은 90세에 가까운 연세까지 현직 국회의원을 지내시고, 아침 6시부터 진료를 하셔서 주위를 놀라게 하셨다. 나도 70세가 넘어서면서부터는 10여 명의 환자를 진료하고 나면 힘에 부치는데 문 선생님의 환자 진료에 임하시는 열과 성은 정말 감탄하지 않을 수 없다. 수년전에 작고하셔서 애도의 마음을 금할 길 없다.

당시 세브란스 의대는 병원이 주가 되다보니 교실이 부족하여, 가건물인 2층을 2,3학년이 사용하고, 1학년은 남대문교회를, 4학년은 임상 강의실을 사용하였다. 그 외 강의는 실습실을 주로 사용하였는데, 해부·병리·미생물 등 실습실들이 잘 정돈되어 깨끗한 인상을 받았던 것이 기억에 남는다. 내가 의대에서 공부할 때에는 불과 200~300명 입원 환자를 갖고 있던 남대문 세브란스 병원이 1962년 신촌으로 이전하여 지금은 1,000여 병상에다 3,000여 명의 직원이 일하고 있다고 들었다.

이러한 모교의 발전상을 거울삼아 우리 건양대학 병원도 10~20년 후에는 웅비하는 발전을 이룩하게 될 것이라고 확신하며 그렇게 되기를 간절히 기원하고 있다. 50여 년의 세월이 지난 지금 내가 의과대학을 설립하고 학부 학생들의 해부 실습 장면을 지켜보고 있노라면 우리 때보다 아주 열심이고 진지해 보인다.

대학에 축제가 있는 날에도 축제 행사에 참여하지 않고 열심히 해부 실습을 하고 있는 학생들을 보면 새삼 보람이 느껴진다. 장차 이 학생들이 건양대 의대 교수로, 대학병원의 중추적 임상 과장으로 활약해 줄 것이라고 믿고 있다. 특히 강의동에 이어 대전캠퍼스에 들어선 의과학관은 생명공학연구를 위한 최첨단 실습실과 연구실을 갖추고 있어 의과대학과 대학병원 발전에 크게 이바지할 것이라 기대하고 있다.

나의 학창시절을 되돌아보면 나는 남들처럼 낭만에 젖거나 멋을 부려 본 적이 없었는데 그럴 만한 정신적 여유를 갖지 못한 이유가 있다. 당시에도 의대생 하면 괄시받는 위치가 아니었음에도 불구하고 나는 남 앞에 나서거나 큰소리치기보다는 훌륭한 의학도가 되겠다는 일념(一念)으로 시간을 아껴 공부에만 전념하였다.

당시의 해방정국은 자유니 민주주의니 해서 대학생들이 대중 집회장과 정치판에 뛰어들어 한몫하는 걸 당연시하던 분위기였다. 어쩌다 대중 집회장을 지나다 보면 대학생들이 ‘결사반대’니 ‘자유가 아니면 죽음을 달라’며 띠를 두르고 혈서를 쓰는 이도 있었다. 그들은 아마도 정치학과나 철학과, 경제학과 학생들이 아닌가 싶었다.

가끔 타 대학 학생들과 만나면 자유토론이 벌어지기도 했다. 커피 한잔을 놓고 사색에 잠긴 듯 담배 연기만 뿜어대던 학생이 “실존주의란 무엇인가” “나는 배부른 바그샤(돼지)가 되기보다는 배고픈 소크라테스가 되겠다”고 열변을 토하기도 했다.

어느 문학도는 유토피아의 작가 ‘토마스 무어’의 청교도적 고결성과 ‘헤겔’철학을 들먹이기도 했다. 소주잔을 놓고 벌이는 토론이었지만 그때마다 나는 듣기만 하는 쪽이었다. 나는 늘 공부에 더 신경이 쓰여 장차 훌륭한 의사가 되려면 배우고 익히는 일이 시급하다는 생각에 사로잡혀 있었다. 고향에 계신 부모님을 생각하며 의대생으로서의 본분을 지켜 나가는 길이 올바른 길이며 효도하는 길임을 다짐하기도 했다.

그러나 당시 남한의 정세는 더욱 악화되어 김구(金九) 선생이 남북 협상차 평양엘 갔다가 소득 없이 돌아오자 이를 매도하는 세력이 고개를 들기 시작했다. 박헌영과 간첩 김삼룡(金三龍), 이주하(李舟河)의 체포와 문예봉, 안막, 최승희, 이태준, 이기영, 오장환 등의 월북으로 사회가 시끄러웠다.

게다가 김구 선생이 안두희에 의해 피격되자 세상은 온통 들끓었다. 김구 선생의 죽음이 알려지자 온 국민들이 눈물을 흘렸고 장례 행렬엔 1백만 인파가 뒤따랐다.

1년 후 정부가 수립되면서 좌익 세력은 물밑으로 잠적했으나 불안한 정국은 여전히 계속됐다. 이런 혼돈된 정국 속에서 나는 의과대학을 졸업했다.